Unsere gefiederten Freunde sind schon auf der Suche nach geeigneten Nistplätzen. Daher heißt es ab sofort: Heckenschere weglegen und ein bisschen Wildwuchs zulassen.

Gutes tun und dabei gut aussehen. Unsere Tierheim-Kollektion.

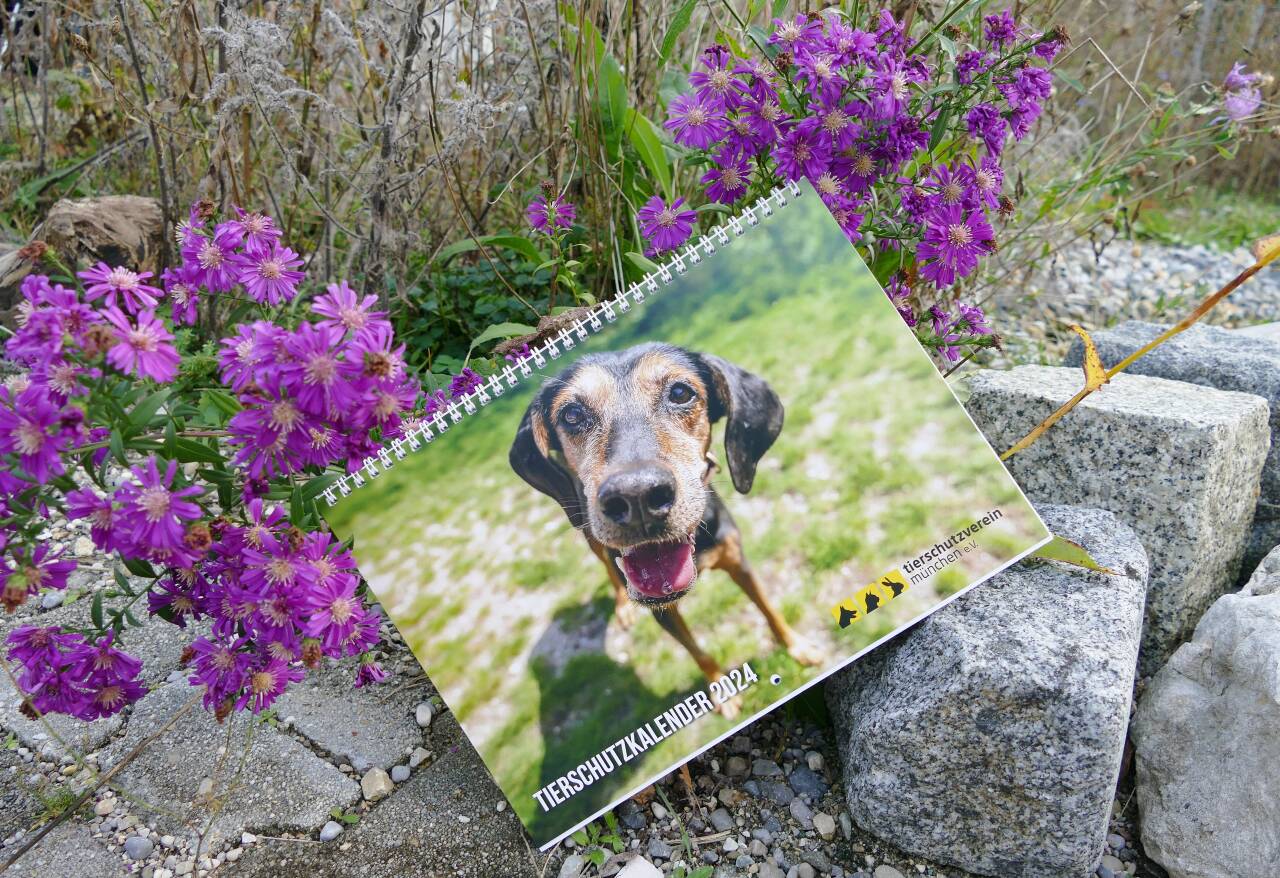

Über unseren Online-Shop haben Sie die Möglichkeit, Merchandise-Artikel zu Gunsten unserer Schützlinge zu bestellen.

„Ein Herz für jede Rasse“: Unser Einsatz für Listenhunde

Mit unserem Projekt setzten wir uns für die Änderung der sogenannten „Kampfhundeverordnung“ ein, um eine Haltung bei berechtigtem Interesse zu ermöglichen.

Jede Stimme zählt

Geben Sie Tieren eine Stimme. Werden Sie Mitglied beim Tierschutzverein München e.V.!